自1863年世界上第一個紅十字組織誕生以來,這面人道主義的旗幟已在全球飄揚逾160年。如今,世界上戰亂不斷、災害頻發、疫病肆虐,人道主義救助的需求日益增加,紅十字會的工作亦愈發具有重要意義。

10月15日,行政長官岑浩輝(左五)出席慶祝澳門紅是在回成立105周年就會。(新聞局圖片)

10月15日,行政長官岑浩輝(左五)出席慶祝澳門紅是在回成立105周年就會。(新聞局圖片)

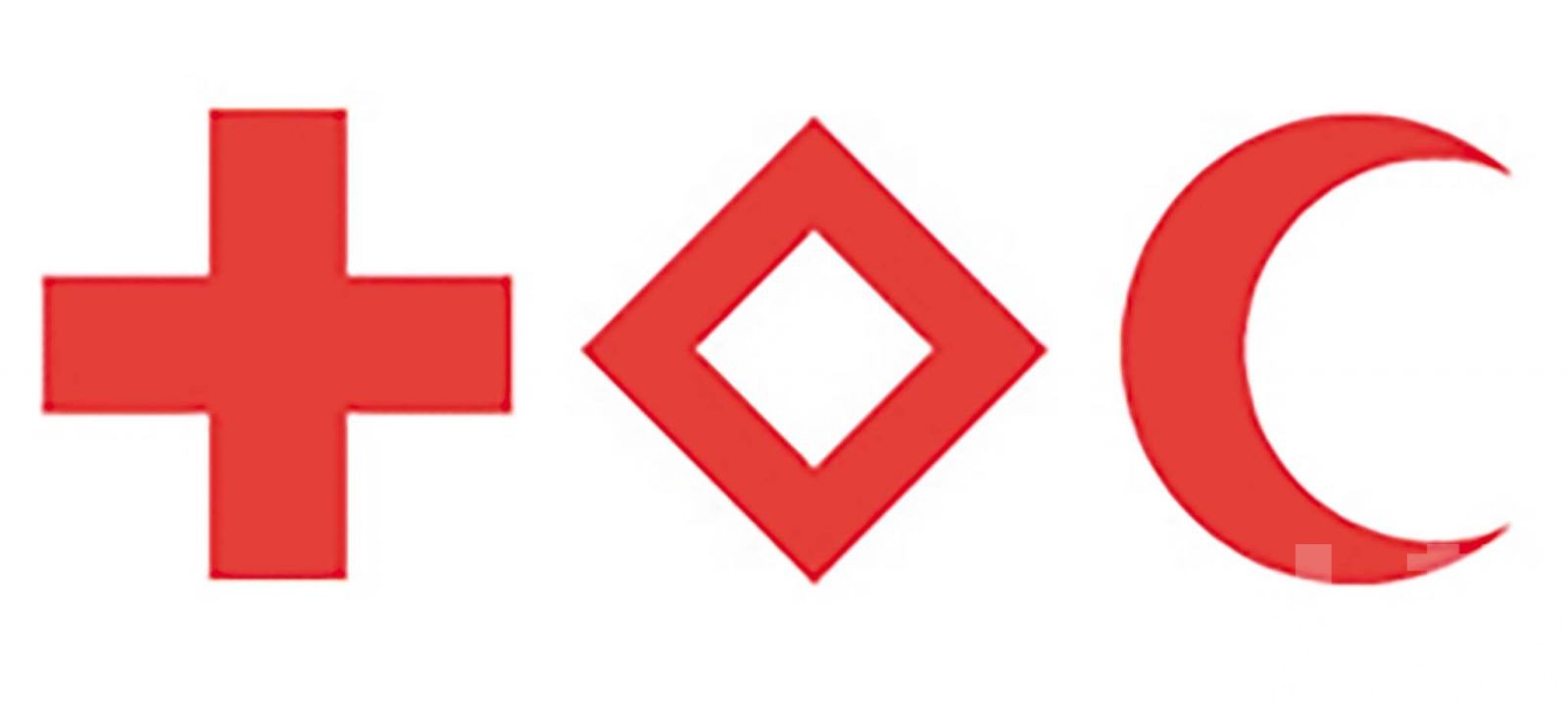

紅十字會最初採用白底紅十字標誌,是瑞士國旗顏色的反轉,後出於宗教原因,部分國家使用紅新月標誌,之後又新增了紅水晶標誌,因為部分國家無法使用前兩種標誌。 (澳門紅十字會圖片)

紅十字會最初採用白底紅十字標誌,是瑞士國旗顏色的反轉,後出於宗教原因,部分國家使用紅新月標誌,之後又新增了紅水晶標誌,因為部分國家無法使用前兩種標誌。 (澳門紅十字會圖片)

今年是澳門紅十字會成立105週年,上(10)月月15日在澳門旅遊塔舉辦了「慶祝澳門紅十字會成立105周年」酒會,澳門特區行政長官岑浩輝、全國人大常委會副委員長、中國紅十字會會長何維等出席酒會並發表賀辭。

回溯過往,自1920年成立以來,澳門紅十字會從最初的戰場救護、扶傷濟貧,逐步發展為面向本澳全民的全方位人道服務機構,始終秉持博愛初心,回應不斷變化的時代需要。澳門紅十字會的歷程,堪稱澳門社會百年變遷的縮影,亦是「一國兩制」實踐中,民間力量與國際接軌的生動範例。

百年根基——從葡國紅到中國紅

紅十字運動始於19世紀。1863年,瑞士人亨利•杜南在日內瓦創立了「國際救援社會聯合會委員會」,即紅十字會國際委員會的前身。他亦因此於1901年獲頒首屆諾貝爾和平獎。進入20世,歷經兩次世界大戰,紅十字國際委員會始終堅守國際人道主義精神,推動並監督《日內瓦公約》的修訂與執行,從而在全球範圍建立崇高聲譽。隨著越來越多伊斯蘭教國家加入,1986年,「國際紅十字會」正式更名為「國際紅十字與紅新月運動」。

在此國際脈絡中,澳門紅十字會的發展見證了時代變遷。該會於1920年成立時隸屬葡萄牙紅十字會,最初名為「葡萄牙紅十字會澳門分會」;直至1987年,依國際紅十字運動的「統一性」原則,更名為「澳門紅十字會(葡萄牙紅十字會分會)」。

1999年12月20日澳門回歸祖國,澳門紅十字會迎來重要轉變,正式加入中國紅十字會,成為享有高度自治權的地方分會。在「一國兩制」框架下,中國紅十字會總會尊重其自主權,不干預其內部事務。澳門紅十字會可自行制定章程,僅需備案即可。此模式既保障了本地工作的靈活性,又能在重大人道行動中獲得總會支持,實現了本土實踐與國際網絡的有效結合。

使命拓展——從戰時救援到賑災備災

紅十字運動以七大基本原則——人道、公正、中立、獨立、志願服務、統一與普遍為核心精神。澳門紅十字會逾百年的發展歷程,不僅是這些原則的具體體現,更見證了其從戰時救援到全球賑災的使命拓展。

早在二十世紀第二次世界大戰期間,隨著日軍侵華、香港淪陷,十餘萬難民湧入澳門。在物資極度匱乏的困境中,澳門紅十字會憑藉有限資源,全力為難民提供糧食、醫療及安置服務,成為動盪時期市民與難民的重要依靠。

澳門回歸祖國後,澳門紅十字會的服務領域持續拓展,邁向多元化發展。其主要工作包括為國內外災民紓困解難的「賑災備災工作」,以及為本地各類活動提供救護保障的「急救服務」等。無論是2008年汶川地震、2010年玉樹地震等重大災害發生後,澳門紅十字會均迅速發起募捐、組織物資,並派遣人員參與救援重建,通過中國紅十字會網絡,將來自澳門的援助高效送達災區,展現了跨越地域的人道關懷。2003 年,澳門紅十字會獲特區政府頒予仁愛功績勳章,表彰該會多年來在人道工作上所作出的卓越貢獻。

2010年,澳門紅十字會為青海玉樹地震災區募得近1,500萬澳門幣的善款。 (澳門紅十字會圖片)

2010年,澳門紅十字會為青海玉樹地震災區募得近1,500萬澳門幣的善款。 (澳門紅十字會圖片)

人道之光——從守護生命到傳遞希望

自從回歸以來,澳門紅十字會以實際行動詮釋著從守護生命到傳遞希望的使命昇華。僅在2024一年之間,澳門紅十字會在內地開展了21個援建項目,從教育設施到醫療建設,為社區帶來實質改變;為行動不便者提供的逾4萬人次護送服務,讓就醫之路充滿溫情;通過495場急救課程培訓的近萬名市民,成為普惠社區的生命守護者。如今,澳門紅十字會通過「安心城市AED計劃」在全澳設置的近百台心臟除顫機,構築起堅實的生命防線。

面對時代挑戰,紅十字會持續深化國際人道法推廣與急救培訓,同時積極投入公共衛生服務。從防疫宣傳到心理支持,從物資分發到社區關懷,每一步都在踐行保護弱勢群體的承諾。

歷經105載春秋,澳門紅十字會始終秉持人道初心,和本澳眾多慈善團體一道,在每一個需要幫助的角落,守護生命的尊嚴,點亮希望的燈火,讓博愛精神持續綻放光芒。

(本文部分內容引自澳門紅十字會官方網站)